歯並びは“筋肉”で変わる——口の中にあるもうひとつの力学

遺伝だけでは説明できない「歯並びの個性」

人の歯並びは生まれつきで決まる、そう思われがちです。

確かに、顎の形や歯のサイズといった基礎的な条件は遺伝の影響を受けます。

しかし、実際にはそれだけでは説明がつきません。

研究によると、歯並びや噛み合わせの乱れの多くは生活習慣・筋肉の動かし方・呼吸の仕方といった後天的な要因により生じることがわかっています。

つまり歯並びは「生まれ持った運命」ではなく、「日々の使い方の結果」。

同じ家族でも舌や唇の動かし方が違えば、歯列の形も全く異なります。

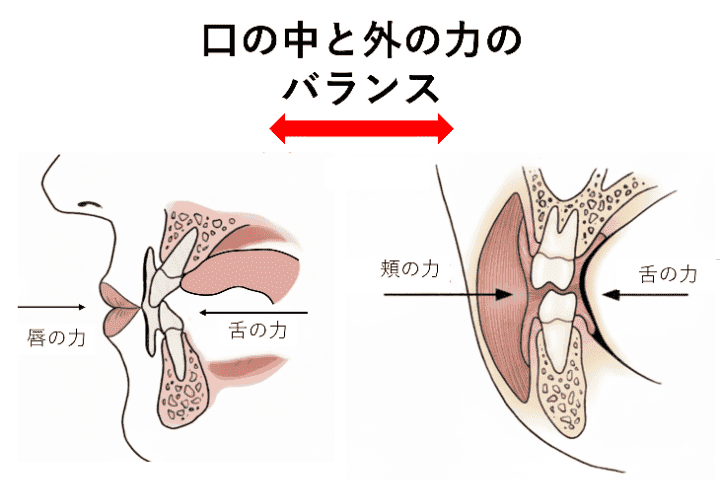

歯は骨の中に完全に固定されているわけではなく、舌・唇・頬が押し合う“力のバランスの上”に並んでいます。

舌が内側から押し、唇や頬が外から支え、この二つの力が均衡を保つところに歯列が形成されます。

この見えない力の綱引きが、歯並びを決める重要な要素です。

「バクシネーターメカニズム」という考え方

1950年代に提唱されたバクシネーターメカニズム(頬筋機能機構)という理論では、歯は内外の力が均衡する帯域に存在するとされています。

これを「ニュートラルゾーン(中立帯)」と呼び、舌の押す力と頬・唇の引く力が釣り合う点に歯が並びます。

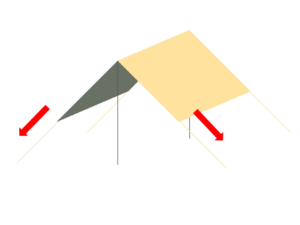

想像してみてください。

テントを支えるロープが均等に張られていれば、柱は真っすぐ立ちます。

しかし、一方のロープが緩むと柱は傾きます。

歯列もまさに同じ仕組みで、舌や頬の筋活動のバランスが崩れると、歯はその方向へ少しずつ移動していくのです。

この「力の均衡」は、見た目以上に繊細です。

例えば、舌の位置が数ミリ下がるだけで上顎の発育方向が変わることもあります。

日常のわずかな習慣の積み重ねが、将来の歯並びを左右しています。

現代人の口が直面する“4つの歪み”

① 口呼吸の習慣

鼻ではなく口で呼吸を続けると、舌は下がり、上顎を支える内側からの力が失われます。

その結果、頬の筋肉が優位になり、歯列が内側へ押し込まれていきます。

上顎が狭くなることで歯の並ぶ余地が減り、叢生(重なり)や出っ歯を招くことも。

さらに口が常に開いた状態になるため、下顔面が長く見える「口呼吸顔貌」になるケースもあります。

② 舌の突出癖

飲み込むときに舌で前歯を押す「舌突出癖」もよく見られます。

嚥下(飲み込み)は1日に500回以上繰り返されると言われているため、わずかな力でも積み重なれば歯に影響を与えます。

その結果、前歯が前方に倒れたり、開咬(上下の前歯が閉じない)が生じたりします。

舌の位置と動き方は、歯並びを保つ上で極めて重要なのです。

③ 咀嚼不足と軟食化

噛む回数の減少も、歯列の乱れと深く関係します。

現代は柔らかい食品が多く、しっかり噛む機会が減っています。

噛む刺激が少ないと、顎の骨や筋肉が十分に発達せず、歯のスペースが確保できません。

さらに、咀嚼回数の低下は表情筋の活動量も減らし、顔全体の筋バランスを崩す要因になります。

④ 姿勢と生活習慣

長時間のスマートフォン使用による前傾姿勢や、頬杖・片側での咀嚼なども歯並びに影響します。

頭の位置が前方に出ると下顎は後下方に引かれ、顎関節や噛み合わせに負担がかかります。

また、頬杖やうつ伏せ寝などで一方向からの圧が続くと、顎骨が変形し、顔の左右差が生じることもあります。

筋肉のアンバランスがもたらす歯列変化

- 開咬:舌や指で前歯を押す癖によって上下の歯が噛み合わない。

- 上顎前突:口呼吸や唇の力不足で前歯が前方へ。

- 叢生:顎の発育不足+頬筋による圧迫。

- 交叉咬合:片側噛みや頬杖による左右非対称な力の蓄積。

これらの症状はどれも、骨格的な問題だけでなく「筋肉がつくる環境の乱れ」の表れです。

筋肉が整えば、歯列は安定します。逆に、筋肉のバランスが崩れたままでは、矯正しても元に戻りやすくなります。

「後戻り」を防ぐために必要なこと

矯正装置によって歯を動かしても、筋肉の使い方が以前と変わらなければ、歯は再びそのバランス点へ戻ろうとします。

この現象が「後戻り」です。

持続的に安定した歯並びを保つためには、筋肉の動きと調和する状態をつくる必要があります。

つまり、矯正治療は「形を整える」だけでなく、「機能を再教育する」ことが欠かせないのです。

MFT(口腔筋機能療法):力のバランスを整えるリハビリ

この“力の再教育”を行うのが、口腔筋機能療法(MFT:Myofunctional Therapy)です。

MFTは、舌・唇・頬といった筋肉を正しい位置・動き方に導くトレーニングで、歯を支える「見えない環境」を整えます。

代表的なトレーニング内容

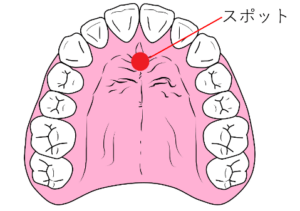

- 舌の位置トレーニング:舌先を上の前歯のすぐ後ろ「スポット」に軽く触れ、舌全体を上顎に沿わせる。

- ポッピング:舌を上顎に吸い付けて「ポン」と音を立てる練習。

- ボタン・プル:紐付きボタンを唇で挟み、引っ張られても離さない(口輪筋の強化)。

- 嚥下訓練:水を少量飲み込み、歯ではなく舌で上顎に押し付けて嚥下する。

MFTを続けることで、舌が自然に上顎へ収まり、口呼吸が減り、唇が閉じやすくなります。

また、矯正治療と併用することで後戻りのリスクが軽減し、長期的な安定が得られやすくなります。

日常生活でできる5つのセルフケア

- 食事の際は左右均等に噛む。

- 鼻呼吸を意識する。

- 舌は歯の間ではなく上顎に置く。

- 頬杖やうつ伏せ寝を避ける。

- 静かに唇を閉じ、力を抜いて安静にする。

これらの小さな習慣が、歯並びだけでなく顔の印象や姿勢の整い方にも影響します。

まとめ:歯並びは「口の中と外の力の結果」

歯並びは遺伝ではなく、日常の筋肉の使い方と呼吸習慣の“結果”です。

つまり、舌の位置・呼吸の仕方・姿勢を整えることで、私たちは自分の歯並びを少しずつ安定させていくことができます。

歯列を動かすのは装置だけではありません。

その基盤となるのは、毎日働いている舌・唇・頬の筋肉。

この見えない力を味方につけることで、歯並びはより自然に整っていくのです。

■SmarteeGS矯正(スマーティージーエスきょうせい)

【治療内容】

カスタムメイドで制作されたマウスピースを定期的に交換しながら少しずつ歯に適切な力をかけて歯並びを整えていく矯正治療です。

【標準的な費用(自費)】

矯正治療費

相談・検査・診断料 無料

調整料 無料

SmateeGS(マウスピース矯正)1,430,000円(税込)

【治療期間及び回数】

症状や治療方法によりますが、一般的に2年前後の治療期間となる方が多いです。通院回数は2〜3ヶ月に1回です。

【副作用・リスク】

・マウスピースの装着時間が少ないと治療期間が長引く可能性があります。

・他の矯正治療法と同様に、疼痛・歯根吸収・歯肉退縮の可能性や適切な保定をしないと治療後に後戻りすることがあります。

【医薬品医療機器等法(薬機法)に関する記載事項】

・薬機法上の承認/認証(以下「薬事承認等」という。)を得ていない医療機器、医薬品であること

当院で扱うマウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)において承認されていない医療機器になります。

・当該医療機器又は医薬品の入手経路

当院で扱うマウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は、中国にあるShanghai Smartee Denti-Technology Co., Ltd.から個人輸入により入手しております。

・当該医療機器又は医薬品と同一の性能又は同一の成分の他の医療機器又は医薬品で薬事承認等を得ているものの有無

マウスピース型矯正装置はSmartee GSの他に様々な種類があり、その中には国内で薬事承認されているマウスピース型矯正装置もございます。

・当該医療機器又は医薬品の諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は中国において医療機器承認を取得している医療機器になります。Smarteeのマウスピース型矯正装置は世界47カ国以上で、これまでに1,000,000人を超える症例数がある治療です。(うちSmartee GSは83,000人、2024年12月時点)マウスピース型矯正装置(Smartee GS)の使用により指摘される具体的なリスクは歯根吸収、歯肉退縮、装置の紛失・破損、不快感、咬合不調和、虫歯や歯周病のリスク、アレルギー反応、発音障害、治療延長、顎関節症の悪化となります。

・当該医療機器又は医薬品を用いた治療には医薬品副作用被害救済制度の対象とならないこと

マウスピース型矯正装置(Smartee GS) の使用により万が一重篤な副作用が生じた場合には、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

■インビザライン

【治療内容】

カスタムメイドで制作されたマウスピースを定期的に交換しながら少しずつ歯に適切な力をかけて歯並びを整えていく矯正治療です。

【標準的な費用(自費)】

矯正治療費、相談・検査・診断料 無料、調整料 無料

インビザライン(マウスピース治療)

264,000円〜899,800円(税込)

【治療期間及び回数】

症状によりますが、一般的に2年前後の治療期間となります。

通院回数は、治療段階によりますが、通常2〜3ヶ月に1回です。

【副作用・リスク】

装着時間が少ないと治療期間が長引く可能性があります。

他の矯正治療法と同様に、疼痛・歯根吸収・歯肉退縮の可能性や適切な保定をしないと治療後に後戻りすることがあります。

【医薬品医療機器等法(薬機法)に関する記載事項】

・インビザライン完成物は、日本国内において薬機法未承認の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

尚、インビザラインの材料自体は、日本の薬事認証を得ています。

・「インビザライン」は米国アライン・テクノロジー社の製品の商標であり、インビザリアン・ジャパン社から入手しています。

・日本国内においては、同様の医療機器が薬事認証を得ています。

・インビザライン・システムは、世界100カ国以上の国々で提供され、これまでに900万人を超える患者さまがが治療を受けています。(2020年10月時点)